2025-07-09 10:48:44

炎炎夏日,户外“city walk”在热浪中退潮,各大博物馆则迎来暑期参观的一波波人流。浙江各地的博物馆纷纷推出特色展览和互动活动,吸引观众特别是孩子和家长组团“打卡”。从沉浸于高科技文物展,到深度触碰历史文明,知识满满、体验丰富的博物馆推动“文化消暑”成为新风尚。

科技与艺术碰撞

7月8日,浙江省博物馆之江馆区开启一场全新的“虚拟”展览。

石窟艺术超感沉浸体验展区(图片来源:潮新闻)

在“相无古今——石窟艺术超感沉浸体验”展区,观众佩戴上VR头盔后,开始“虚空探物”。他们对着空气或伸手触摸,或者认真倾听,他们的眼前别有洞天。一位仿佛从敦煌飞天图中走出来的“妙数飞天”AI数字人来到眼前。在她的导览下,走进物质现实区,12件来自巴基斯坦白沙瓦博物馆的犍陀罗雕塑3D复制件,以及深圳市梵亚艺术博物馆的20件犍陀罗文物,散发光辉;一幅幅介绍详情的纸卷在空中出现。进入增强现实区,从石碑上摘取的汉字凭空出现,还可进行互动。

当观众迈入虚拟现实区,周围的实景展品以及其他观众都消失了,眼前只剩下AI数字人。观众来到了一片云海之上,麦积山石窟、云冈石窟、龙门石窟、大足石刻……壮丽景色轮番在周围登场,如乘坐轻舟,过万重石窟。不一会,又进入敦煌莫高山石窟,洞窟内光线流转,体验正如真的置身其中。等摘下头盔,才发现不知不觉间已走到展区出口。

观众正在体验“虚拟”展览(图片来源:潮新闻)

展览总策展人赵梓君说,在约1200平方米的展陈空间内,展览运用了数字3D打印、拓展现实(XR)、AI算法辅助图像生成和实时渲染等最新数字技术手段,构造出“物质现实—增强现实—虚拟现实”的三段式结构,拓展了博物馆展陈模式的全新维度。

可以说,一场展览通过科技赋能,让历史“活”起来;通过沉浸式体验,让艺术“动”起来。

历史与当下相逢

实际上,这场沉浸体验展已经是浙江省博物馆近期推出的第四场展览。进入暑期,精彩的展览一波波上新,它们呈现出鲜明的特点,即以文物为媒,触摸文明脉搏,帮助观众跨越时空,与历史文明深度对话。

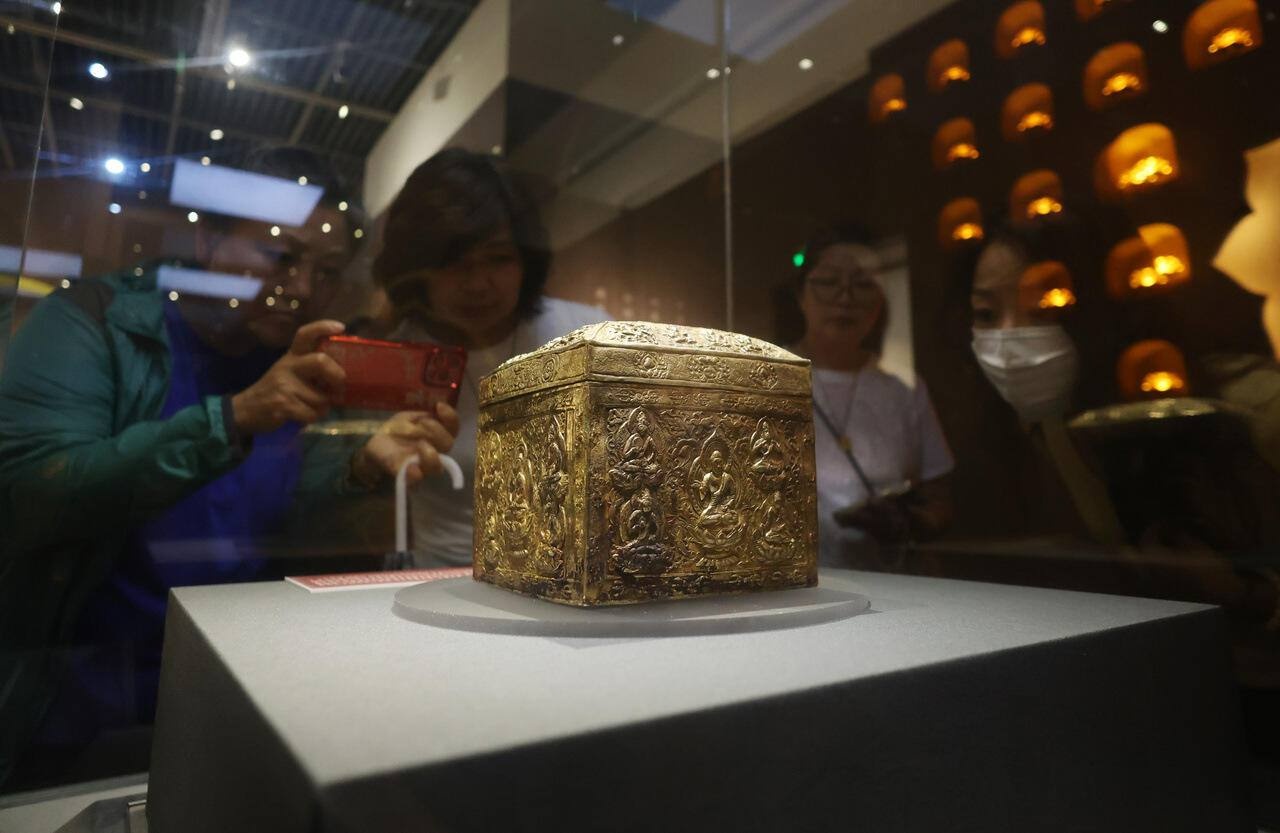

前不久开幕的“大唐盛世 法门珍宝——唐代文物精品特展”,以“大唐盛世”为时代背景,以“法门珍宝”为亮点,汇集了全国7家文博单位的百余件精品文物,精选了秘色瓷、金银器、琉璃器、丝绸等大唐瑰宝,为观众提供了一把打开盛唐之门的钥匙。身着汉服的管同学和朋友特意赶来看展,用相机拍下这些珍贵的文物。“原来美不胜收的秘色瓷就诞生于我们浙江。这种跨时空的联结,不仅让我们感受到唐代技艺的高超,还触摸到历史的温度。”她说。

唐代文物精品特展现场(图片来源:浙江在线)

文物跨省联合展出,已经成为文博领域的新业态。不久前,在浙江省非物质文化遗产馆开启的“宫廷画师养成记——故宫博物院古书画临摹复制技艺展”,故宫博物院与浙江省非物质文化遗产保护中心联手将102件(套)故宫珍藏古书画精品摹本带到浙江,集中呈现千余年中国绘画的经典作品全貌。

放眼长三角,上海博物馆近期大热的“龙腾中国:红山文化古国文明考古特展”展览联合了辽宁、内蒙古、河北、北京等二十家博物馆与考古机构,汇集了310件/组珍贵文物,向观众展现红山文化近20万平方公里的文明土壤和千余年的文明历程。观展热度与日俱增,对博物馆的公共服务能力是个检验。为满足暑期观展需求,浙江省各地博物馆纷纷延时闭馆,如之江文化中心在暑期夜间延时开放至21:00,开启“博物馆奇妙夜”。许多场馆也为观众提供更加便利的措施,如浙江美术馆的接驳专线加密发车班次,实现从地铁站到馆内直达。

红山文化古国文明考古特展现场(上海博物馆供图)

【短评】

被文物本身的温度征服

走进夏日里的博物馆,年轻人在远古陶器前打卡,孩子在沉浸式展厅里惊呼,我们看到的不仅是文旅消费的升级,更是一种精神需求的自然流露——在快节奏的时代,人们开始渴望用历史的厚重感来平衡生活的浮躁。

这股热潮背后,藏着两个有趣的矛盾现象。一边是科技让文物“活”起来,一边是观众更想触摸真实的岁月痕迹。一边是网红展项引发跟风打卡,一边是越来越多的人会在某件展品前长久驻足。

实际上,这些看似相悖的现象,恰恰说明博物馆正在构造现代人横跨虚实的精神空间。我们用数字技术降低理解门槛,却最终被文物本身的温度征服。(来源网络,侵删)